美国专利不可执行系列(二):发明人造假,得不偿失的“捷径”

摘要: 发明人造假,不仅无法“优化”申请,还可能让整个专利在维权时化为乌有!

在美国专利诉讼中,“不可执行”(unenforceability)是一种杀伤力极大的抗辩理由。即使专利本身具备专利性、形式上也已成功授权,如果申请或维持过程中存在欺诈或严重不当行为,法院仍可能判定该专利失去可执行力。

除了常见的小/微实体虚报(详见“微实体滥用文章链接”),发明人造假更是一个高发且高风险的“雷区”。遗憾的是,许多申请人对此并未真正重视。

一、为什么有人铤而走险?——发明人造假的六大动因

发明人造假(如增加“挂名”发明人、删除真实贡献人)在实务中并不鲜见。常见原因包括:

l 挂老板名义:研发成果实际来自研发人员,但为了突出老板贡献或人事政治或管理便利等因素,直接以老板名义提交。

l 微实体限制:为满足“微实体”件数或收入要求,故意用他人名义替代实际发明人。

l 65岁加速审查:美国专利法允许65岁以上的发明人可免费申请加速审查,部分申请人因此挂名年长人员,以求快速拿证。

l 跨境“换人”:国内工厂在中国申请时用本厂研发人员作为发明人,而合作电商在海外申请时则改挂自己公司员工,借机控制海外权利。

l 人员流动:真实发明人离职或与公司存在纠纷,公司不愿再让其署名。

l 利益分配:为满足股权、奖金或其他内部利益安排,虚构或替换发明人身份。

这些“便利操作”看似能短期解决问题,但最终可能让整个专利体系坍塌。

二、暗藏的法律地雷:发明人造假的风险

根据美国专利法,只有真正对发明构思作出实质性贡献的人,才有资格被列为发明人。

虚假署名的风险主要有:

l 成为诉讼突破口:在侵权诉讼中,对方律师可能会挖掘发明人真实性(比如中美专利发明人不同的话,则很容易被发现)。即便专利有效、侵权比对成立,也可能因造假而全盘崩塌。

l 庭审阶段的致命弱点:一旦案件进入庭审,法官可能传唤发明人出庭。若虚假发明人无法解释技术构思,将极大削弱专利权人的可信度。

l 被认定为不正当行为:若存在故意虚假署名,法院可直接裁定专利“不可执行”,这可能还导致要倒赔律师费。

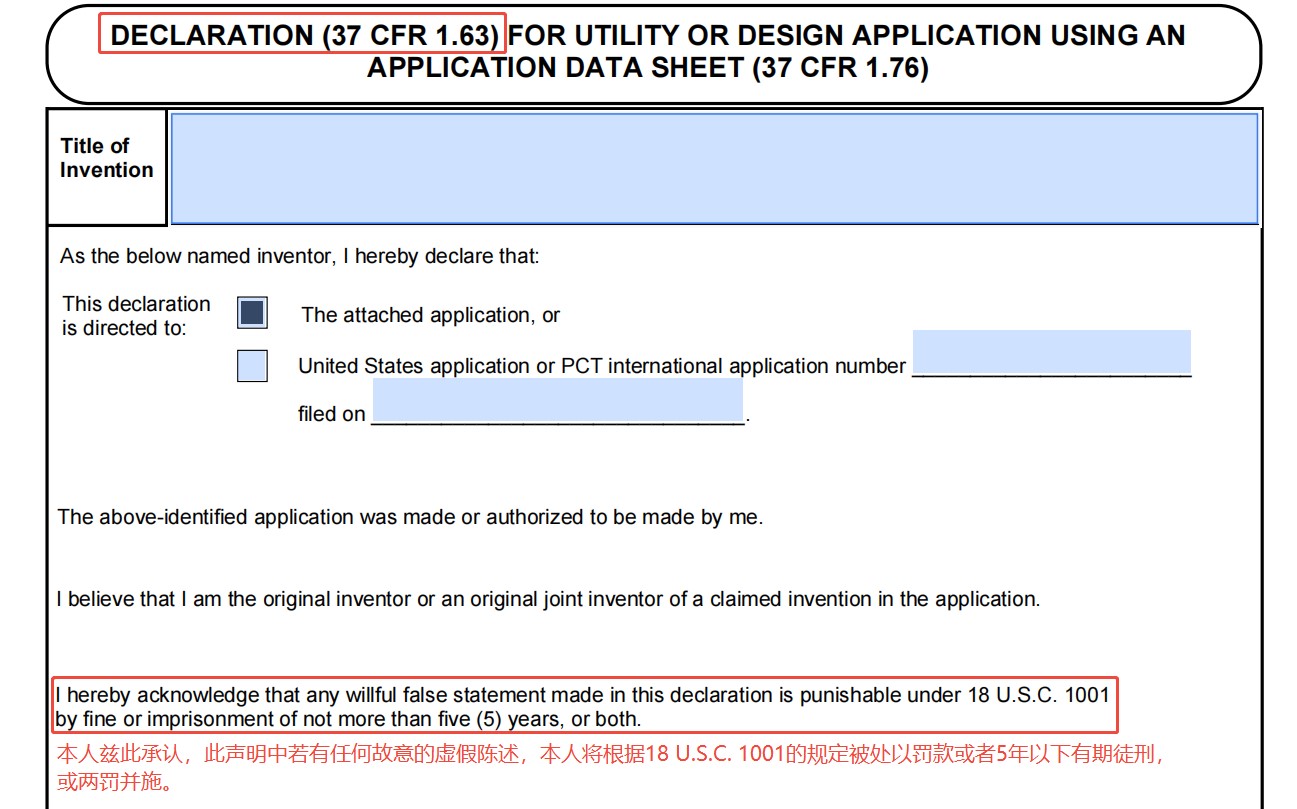

l 法律责任风险:递交新申请时,每位发明人均需签署一份具有法律效力的声明(declaration),明确承诺“若有任何故意的虚假陈述,将依据18 U.S.C. 1001面临罚款或最高5年刑期或两罚并施”。这不是走过场的签字,而是真正的法律承诺。

一句话总结:发明人造假不是“小错误”,而是被告律师手中最锋利的武器之一。

三、能否补救?——发明人更正制度的“有限宽容”

和小/微实体虚报一样,发明人署名错误在特定情况下是可以补救的:

l USPTO允许善意更正:只要错误并非出于欺骗意图,USPTO允许申请人提交声明和相关文件更正发明人,即使专利已授权,也有路径修正。

l 早发现早补救:在申请待决阶段(pending)更正最为顺利,若等到专利授权后才发现问题,更正将更复杂,难度更高。

l 善意与恶意的分水岭:如果能够证明是“善意错误”(如疏忽或误解),一般不会导致不可执行;但若有证据显示存在明确的欺骗意图,即便后续主动更正,法院也仍可能认定为严重不当行为。

换句话说,程序上可以更正,但虚假声明留下的法律后果,并不会因此自动消失!

四、案例警示:看似“小聪明”,反成“大败笔”

案例1:微实体件数限制下的挂名操作

某申请人在申请产品A的外观专利时,以发明人A名义提交。随后申请升级款产品B的外观专利时,为满足微实体“≤4件”的件数限制,故意换成发明人B。

结果,审查员在审查产品B的专利时引用了产品A的专利公开文本作为对比文件。由于发明人不同,申请人无法援引新颖性宽限期抗辩,最终导致产品B专利被驳回。

教训:为了节省一点官费,失去了整个专利。

案例2:LILLEbaby婴儿背带夫妻挂名案(337-TA-1154)

婴儿背带公司LILLEbaby因市场维权,在美国国际贸易委员会(ITC)发起337调查,指控竞争对手侵犯其专利US8172116。

该专利由Lehans夫妇共同署名。但在庭审过程中,丈夫Stephen承认自己并未参与研发,只是当时夫妇俩认为“加一个美国公民发明人能提高保护力度”,因此和真实发明人(妻子Lisbeth,非美国公民)一起署名提交。

虽然二人辩称并非恶意欺骗,且事后在请求调查立案前已更正去掉了虚假发明人,但行政法官(ALJ)仍认定其提交虚假发明人声明的行为属于严重不当行为,且事后更正行为无法挽救该虚假声明的法律后果。最终,该专利被整体裁定不可执行,调查直接终止。

教训:即使是错误认知导致的虚假行为,也会酿成不可挽回的后果。

五、实务启示:如何避免风险?

忠实披露研发贡献:确保所有实际参与构思的人都被如实署名,杜绝“政治正确”或“利益考虑”的挂名。

勿因小失大:根据实际情况署名发明人和声明实体状态,不要为省一笔官费,就冒用虚假发明人。

妥善处理离职人员:通过合同和奖励机制平衡利益,而不是简单剔除其名字。即使不便签字,也有合规替代途径。

跨境申请需一致:在不同国家申请时,保持发明人名单的一致性或确保合理解释,避免中美“不同人”的矛盾。

迭代申请要谨慎:当产品升级换代时,如果仍沿用或保留了旧款中的核心技术构思,应确保原有贡献的发明人继续署名。

保留研发证据:实验记录、会议纪要、版本迭代记录等,都是未来自证的关键。

及时更正错误:一旦发现署名不当,应尽快在审查阶段请求更正,避免进入诉讼后才暴露。

代理人把关:代理人必须勤勉核实发明人身份,避免因疏忽或纵容而承担职业风险。

结语:

捷径,就是陷阱。发明人造假,终究会让申请人得不偿失。